住宅価格が年々高騰しているため、「家が買えない。この状況はいつまで続くの?」とお悩みの方が多いのではないでしょうか。

「今後、住宅価格が下がる見込みがある」という情報もありますが、信じて家を買うのを待つべきか、判断が難しいですよね。

そこで今回は山梨・甲府で多くのご家族の家づくりをサポートしてきた『入沢工務店』が、「今後の住宅価格の動向」などを解説したうえで、「今家を買う方法」を紹介します。

無理のない資金計画で、ご家族にとって最適なタイミングで家を買うために、ぜひ最後までごらんください。

Contents

住宅価格の高騰で家が買えない状況はいつまで続くのか|3つの視点から解説

住宅価格高騰の現状を整理すると、大きく2つの面に分けて考えることができます。

- 日本の社会情勢・世界情勢などの影響による一時的な高騰で、いつか終わる可能性があるもの

- 今後も定着するような「建築業界の流れ」「法改正」など

はじめに、「一時的な変動」に該当すると考えられている以下3つの項目について、いつまで続くのかを解説します。

- 住宅価格の高騰に影響している世界情勢はいつまで続くのか

- 住宅価格の高騰に影響している国内外投資家の需要はいつまで続くのか

- 土地を取り合う状況はいつまで続くのか

住宅価格の高騰に影響している「世界情勢」はいつまで続くのか

「住宅価格の高騰に影響している世界情勢」の主な項目は以下のとおりで、すべて発生から数年が経過していますよね。

それぞれが複雑に絡み合って住宅価格の高騰につながっていて、いつまで続くのかは予測できない状況です

- 円安:設備機器の部品や製品・建材資材などの輸入価格上昇が継続している

- ウッドショック:2021年発生時から木材価格が上昇し続け、状況が好転することなく継続している

- 新型コロナウイルスによる世界的なインフレ:ロックダウン終了後の各国の景気対策、労働力・原材料の不足などが継続している

- ロシアによるウクライナ侵略:燃料価格高騰、輸入資材の供給網の混乱などが継続している

〈参考〉ウッドショック:国土交通省ウェブサイト『木材の品薄・価格高騰について』>住宅供給における安定的木材需給のための連携のすすめ

住宅価格の高騰に影響している「国内外投資家の需要」はいつまで続くのか

日本の都市の不動産は国内外の投資家がまだまだ魅力を見出せる状況で、特に都市の新築マンションに関しては、急激な需要の低下が起こりにくいと想定できます。

【国内外の投資家が日本の都市の不動産に魅力を感じる理由】

- 世界の都市(モナコ・シンガポール・ロンドンなど)の不動産と比較して安く、円安なので購入しやすい

- 電気・水道などのインフラが整っている

- 国外の投資家も不動産取り引きがしやすい法律

- 政治的に安定していて治安も良い

- 購入後に空き家のまま所有しても「空家税」のようなペナルティがなく、相続制対策などに利用しやすい

- 変動金利の最低金利が低い など

また、2011年の東日本大震災以降、郊外・地方でも住宅価格の上昇傾向が継続している地域があります。

土地を取り合う状況はいつまで続くのか

土地は、主に以下2つの理由から、好条件であるほど取り合う状況が終わることはないと想定できます。

- 土地は有限なので、「所有すること自体に価値がある」と感じる層が一定数存在する

- 活用方法のバリエーションが多い

ただし土地物件の中には、「生活インフラの状況・周辺環境・形状」などの条件によって、需要が少ない物件も存在します。

そのような土地は、今後も継続して価格が高騰する可能性が少ないと想定できます。

【番外編】過去の不動産バブルはどの程度続いたか

社会情勢の動向は過去のできごとから学べる部分があるため、「過去の不動産バブル」が続いた期間や終結した理由なども確認しておきましょう。

| 過去の不動産バブル | 概要 |

|---|---|

| 1980年代の平成バブル | ・1980年後半から5年ほど続いた ・終結の主な原因は急激な利上げ・法改正など ・終結後の不動産価格はピーク時よりも50%前後下落 |

| 2000年代前半のミニバブル | ・2000年代前半に6年ほど続いた ・終結の主な原因はリーマンショック ・終結後の不動産価格はピーク時よりも20%前後下落 |

| 2010年代からのアベノミクス相場 | ・2013年から7年ほど続いた ・終結の主な原因は新型コロナウイルスの世界的流行 ・終結後、不動産価格の急激な下落はなかったが、一時的に15%前後下落した地域もある |

過去の不動産バブルは、10年以内に「インパクトの大きい社会情勢・世界情勢の変動」によって終結しています。

現在の不動産バブルは2022年ごろから始まっていて、「一時的だと期待していた社会情勢・世界情勢の影響」がいつまで続くのかは、予測のつかない状況であることを念頭に置いておきましょう。

住宅価格が今後下がる見込みはあるか

次に確認するのは「住宅価格が今後下がる見込み」で、結論からお伝えすると、住宅価格が大きく下がる見込みは低いと想定できます。

理由は、住宅価格が高騰し始めた2022年から現在までの間に、今後も定着するような「建築業界の流れ」「法改正」などがあったためです。

一方で住宅価格の下落を期待できる動きもあるため、「住宅価格が下がらない見込み・下がる見込み」どちらも解説します。

※のちほど「今、無理のない資金計画で家を買う方法」も紹介するので、参考にしていただけると幸いです。

「住宅価格が今後も大きく下がらない」と想定できる理由

住宅価格が今後も大きく下がらないと想定できる主な理由は、以下のとおりです。

- 建築業界の人材不足

- 世帯年収の増加傾向

- 法改正

それぞれ、簡単に解説します。

建築業界の人材不足

建築業界の就業者数は1997年をピークにして、その後減少し続けています。また、55歳以上が増加し続け、29歳以下は減少し続けています。

〈参考〉国土交通省ウェブサイト『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会』>参考資料1 最近の建設業を巡る状況について

「人材不足→人材の価値が高くなる→住宅価格に影響」という状況が今後も継続するため、住宅を建築する人材費が一定水準で安定化することはあっても、大きく下がることはないと想定できます。

政府は法改正などによって建築業界の働き方改革などを促進する政策を実施していますが、日本全体の人口減少といった大きな流れのなかで、建築業界の人材不足が解消される見込みは低い状況です。

また「地震・洪水・山林火災などの自然災害」「大規模なイベント」などによって建築需要が高まるたびに、「全国的に建築業界の人材不足が顕著となり、住宅価格の高騰に影響する」という流れが、今後も起きる可能性があります。

世帯年収の増加傾向

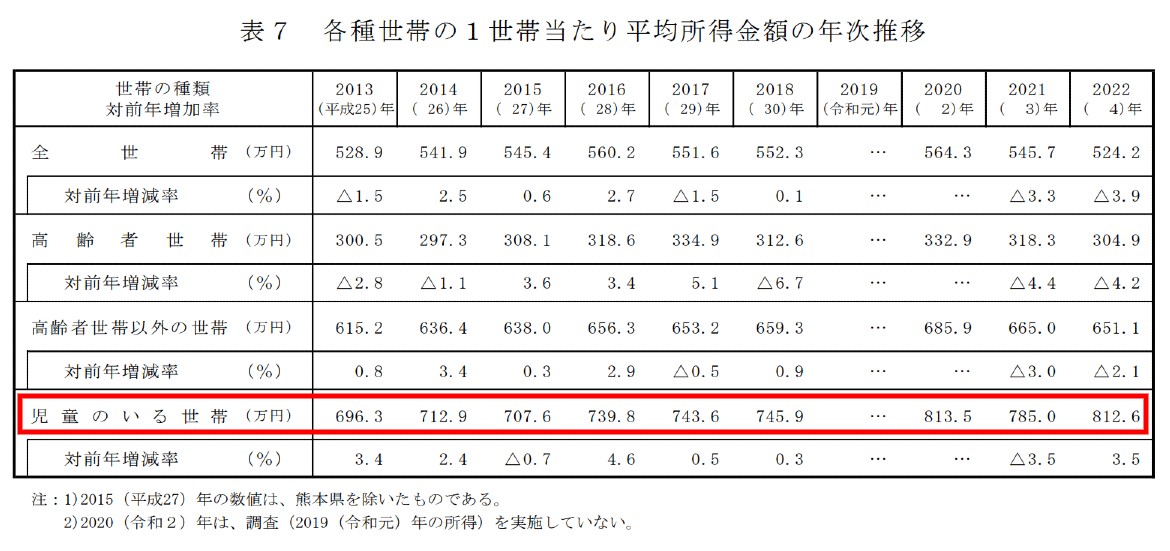

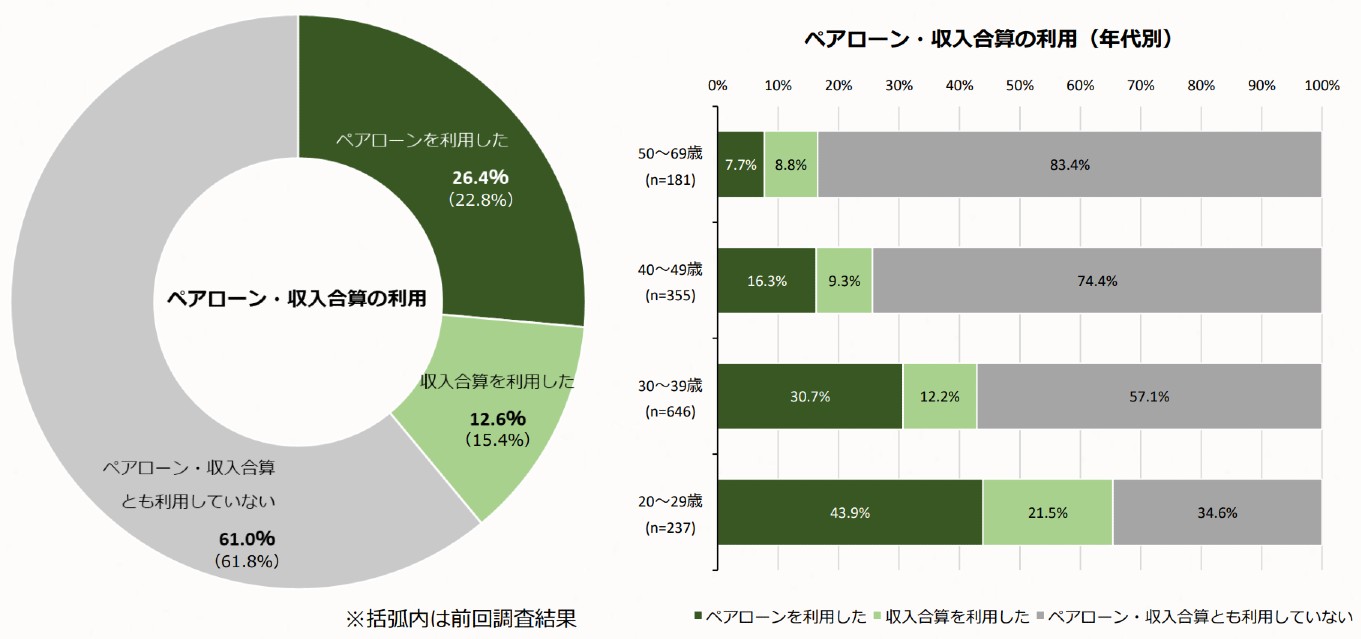

住宅建築の需要が高い「子育て世帯」の世帯年収は増加傾向で、「ペアローン・収入合算」の利用によって借り入れ総額を大きくするケースも増えています。

そのため、常に一定の住宅購入需要があり、住宅価格を下げる動きは当面起きないことを想定できます。

【世帯年収の推移】

〈引用〉厚生労働省ホームページ『2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況』>II 各種世帯の所得等の状況9ページ

【ペアローン・収入合算の割合】

〈引用〉住宅金融支援機構ホームページ『住宅ローン利用者の実態調査』>調査結果データ「住宅ローン利用者調査」2024年10月調査 調査結果

こちらの記事で、家を買える年収などを確認できます。

▷関連コラム:家賃8万円の賃貸・マイホームもったいないのはどちら|手取りと家賃のバランス、家を買える年収など解説

法改正

住宅価格の高騰に影響する主な法律は「建築基準法」で、政府は「2025年カーボンニュートラル実現※」に向けて、住宅の省エネ性能・耐久性能などを向上させる法改正を実施しています。

※「カーボンニュートラル」とは、「温室効果ガスの排出量」「自然の温室効果ガス吸収量」を差し引きゼロにすることです。

建築する住宅の性能基準が高まると建築費用のベースも高くなることが避けられないため、住宅価格が大きく下がる見込みは低いと想定できます。

「住宅価格が今後下がる」と想定できる理由

ここまで「住宅価格が今後下がらないと想定できる理由」を紹介してきましたが、現時点では住宅価格が下がる動きも想定できます。

- 住宅を購入する主な年代の世帯数が2025年を境に減少

- 法改正により相続した住宅を残しづらくなった

ぞれぞれ簡単に解説します。

住宅を購入する主な年代の世帯数が2025年を境に減少

日本の人口は2025年をピークにして減少し・高齢化が進むことも予測されていますよね。

人口減少・高齢化によって「空き家・空き土地の増加」「購買力の低下」などが起きる場合、国内外の投資家が日本の不動産市場に魅力を感じなくなることで、住宅価格が下がる可能性があります。

法改正により相続した住宅を残しづらくなった

2030年以降に人口規模の大きい「団塊の世代」が平均寿命を迎えることから、「住宅の相続による空き家の増加」が予測されています。

現在の法律では住宅を空き家のまま放置・所有し続けると罰則を科せられる可能性があることから、相続した住宅の売却数が増えるという予測もできますよね。

住宅の売却数が増えると現在の需要・供給のバランスが変わり、住宅価格が下がることにつながる可能性があります。

ちなみに、住宅を空き家のまま放置・所有し続ける場合の具体的な罰則は以下のとおりで、2023年施行の『空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律』に定められています。

- 50万円以下の過料に処される場合がある

- 行政が空き家を強制撤去等する場合がある

- 固定資産税の軽減措置(床面積200㎡以下の場合は固定資産税が1/6となるなど)が適用されなくなる

〈参考〉国土交通省ウェブサイト『空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報』

住宅価格が下がらない流れが定着しつつありますが、今後、住宅価格に影響する人口減少などが起きることも事実です。

どの時代でも「ご家族が必要性を感じたときに無理のない資金計画で家を買えるか」を検討することが大切なので、次に、無理のない資金計画で家を買う方法を紹介します。

今、無理のない資金計画で家を買う方法

今、ご家族が家を建てる必要性を感じている場合は、以下の方法を活用して無理のない資金計画を組み立てていただけると幸いです。

- 規格住宅を活用して、建築費用を抑えながら理想の家づくりをする

- 補助金を活用して、建築費用の負担を軽減する

- 住宅ローン減税を活用して、住宅ローンの金利負担を軽減する

- 建築費用を調整する

- 土地取得費用を調整する

- 諸費用の負担を抑えられる金融機関を選ぶ

- 家づくりを依頼する施工業者を選ぶ

規格住宅を活用して、建築費用を抑えながら理想の家づくりをする

規格住宅・注文住宅を比較すると、規格住宅のほうが費用を抑えられるのが一般的です。

- 規格住宅:間取り・デザインなどのベースが決まっている住宅

- 注文住宅:間取り・デザインなどをゼロから自由に決める住宅

過去には「規格住宅は同じようなデザインでつまらない」というイメージがありましたが、現在は全国各地で多彩なバリエーションの中から好みの規格住宅を選べる状況です。

【規格住宅の例】

こちらはアメリカンカジュアルのインテリアなどを取り扱っている『フリークスストア』が、デザインに参加した規格住宅『FREAK’S HOUSE』です。

ベーシックな規格に居室・ガレージなどの追加が可能で、外壁の色なども選べます。

(施工事例:山梨県笛吹市注文住宅|フリークスハウスを建てた間取り施工事例)

好みのデザインの規格住宅を選ぶことが、満足度の高い家づくりのポイントです。

ぜひ、お近くの施工業者が取り扱っている規格住宅を調べてみてください。

こちらの記事で、規格住宅を取り扱っている施工業者の選び方を確認できます。

▷関連コラム:平屋の規格住宅を建てるハウスメーカーの選び方|間取り、デザイン、性能などチェックポイントを解説

山梨・甲府でおしゃれな規格住宅を取り扱っている施工業者をお探しの方は、入沢工務店へお問い合わせください。

「理想の家」を無理なく、損することなく手に入れていただくプランを提案いたします。

補助金を活用して、建築費用の負担を軽減する

国・自治体は、高い省エネ性能・耐久性能を持つ家づくりをする方の費用負担を軽減するために、さまざまな補助金事業を実施しています。

100万円以上を受け取れるケースもあるため、ぜひ補助金の申請が可能な施工業者※へ家づくりを依頼してください。

※多くの補助金は施工業者を通して申請が必要です。

【補助金の例】

- 子育てグリーン住宅支援事業:最大160万円

- ZEH補助金:最大90万円+α

- 各自治体が独自に実施している補助金事業:各自治体が対象要件・補助額などを独自に定めて実施

- 移住関連の補助金:自治体によって新築費用・下見費用などを補助してくれるケースもある

※上記は、2025年3月時点で実施されている補助金事業です。補助金事業の実施状況は変化するため、申請を検討する際に最新情報をご確認ください。

住宅ローン減税を活用して、住宅ローンの金利負担を軽減する

住宅ローン減税とは、家を建てた年から13年間に渡って、「所得税の減税」というかたちで「住宅ローンの年末残高×0.7%(最大31.5万円or所得税の納税額)」を受け取れる制度です。

住宅ローン金利が0.7%を下回るほど金利負担を軽減できる制度ですので、住宅ローンは「金利の選択・頭金の額・借り入れ額」などを詳細にシミュレーションして、一番お得な利用方法を検討してください。

建築費用を調整する

建築費用を調整できる要素は多数あるため、予算に応じて柔軟にプランを組み立てましょう。

- 延床面積が小さいほど価格を抑えられる(施工業者・地域などによっては、1坪減で100万円前後減額となることもあります)

- 住宅形状・デザインがシンプルであるほど価格を抑えられる

- 建具(屋外・室内の間口に設置するドアなど)が少ないほど価格を抑えられる など

土地取得費用を調整する

土地価格は好条件であるほど高額で人気も高いですが、以下のような条件の変更で、取得費用を大きく抑えられる可能性があります。

- 最寄り駅

- 最寄り駅からの距離

- 交通手段(バスや自家用車を使用する立地も候補に入れる)

- 形状(正方形・長方形だけでなく変形地なども候補に入れる) など

諸費用の負担を抑えられる金融機関を選ぶ

住宅ローン関連の諸費用は、金融機関ごとに設定が違います。

特に住宅ローンの手続きをインターネットで完結できる金融機関は諸費用を抑えられるケースが比較的多いため、諸費用の内容も確認したうえで金融機関を選びましょう。

- 保証料

- 事務手数料

- 繰り上げ返済手数料

- 団信保険料 など

家づくりを依頼する施工業者を選ぶ

家づくりを依頼する施工業者によって価格に大きな差が生まれるケースがあります。

価格に差が生まれる理由は、施工業者ごとに営業体制や得意分野が違うためです。

複数の施工業者と同じ条件で打ち合わせをしたうえで見積もり依頼をし、価格・サービス内容を比較してください。

家づくりを依頼する施工業者の主な選択肢は、以下のとおりです。

- 地元工務店

- 大手ハウスメーカー

- 建築家+地元工務店

こちらの記事で、地元工務店の探し方を確認できます。

▷関連コラム:“地元工務店”の探し方|それぞれの特徴とおすすめの方法を解説

山梨・甲府で家づくりの資金計画にお悩みの方は、入沢工務店へお問い合わせください。

「理想の家」を無理なく、損することなく手に入れていただくプランを提案いたします。

これから買うならどのような家がいいのか

最後に、家選びの参考として、以下を比較してメリット・デメリットを紹介します。

- 一戸建てorマンション

- 新築or中古

- 都会or郊外や地方

これから家を買うなら「一戸建てorマンション」どちらがいいのか

一戸建ての主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 自由なライフスタイルで暮らしやすい(例:楽器演奏、ペットの多頭飼育など)

- プライバシーを確保しやすい

- 庭・駐車場など敷地内の屋外空間も自由に使用できる

- リフォームの自由度が高い

- 建物が古くなって価値が下落しても、土地の資産価値が残る&土地活用の選択肢が多い など

【デメリット】

- ご自身でリフォームを計画して資金を確保する必要がある

- マンションと比較して固定資産税が高額なのが一般的

- 防犯面の不安を感じる方もいる

- 建物の資産価値が短期間で下がる など

マンションの主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 防犯面で安心感がある

- 住戸外の管理をする必要がない

- 立地条件が良い物件が多い

- 立地条件・管理状況が良い物件は、売却・賃貸の際に買い手・借り手が見つかりやすい

- 住戸外のリフォーム計画をご自身で考える必要がない など

【デメリット】

- 隣接する住戸へ響く音、隣接する住戸から響く音に配慮が必要

- 住戸以外の共用部の使用方法に制限がある

- リフォーム時に制限がある

- 想定外の災害による修繕費用の追加徴収・建て替えなど、ご自身の意思のみで判断・行動できない場面がある

- 駐車場まで遠い など

一戸建ては、より自由なライフスタイルをご希望のご家族に向いていて、ご家族構成やライフスタイルの変化に応じて、自由にリフォームできる点が魅力です。

一方でマンションは住戸外を管理する必要がなく、立地条件にこだわる場合に物件を見つけやすい点が魅力です。

これから家を買うなら「新築or中古」どちらがいいのか

新築住宅の主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 最新の設備・性能で、快適性・省エネ性が高い(省エネ性が高い=ランニングコストを抑えられるのが一般的)

- 間取り・デザインをご家族の好みに合わせることが可能

- 住宅ローン減税などの優遇制度が手厚い

- 建築基準法の最新基準に適合しているため、耐震基準なども一定水準を確保できる など

【デメリット】

- 価格が高い

- (建売り住宅以外)すぐに入居できない

- (新興住宅地)近隣住民の様子、自治会の活動状況などを確認できない

中古住宅の主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 新築と比較して購入しやすい価格

- 近隣住民の様子・自治会の活動状況・住環境・教育環境などを確認しやすい

- レトロ・アンティークなデザインを活かしたリノベーションを楽しめる

- 新築と同じ予算で広い延床面積・土地面積などが手に入る可能性がある など

【デメリット】

- 老朽化が進んでいる場合・前所有者の生活感を一新したい場合などに、リフォーム費用が高額

- リフォーム済み物件であっても、購入後に駆体の劣化などが判明してリフォームが必要になるケースがある

- 構造・劣化状況などの影響で、希望通りのリフォームをできないケースがある など

中古住宅について、特にマンションの場合は短期間で「修繕積立金の値上げ」「建て替え」とならないかを確認する必要があります。

不動産業者のサポートを受けながら、「修繕計画どおりに修繕を実施しているか」「計画どおりに修繕積立金を徴収できているか」を確認してください。

これから家を買うならなら「都会or郊外や地方」どちらがいいのか

都会に家を買う主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 公共交通機関の利便性が高い

- 生活に必要な商業施設・医療機関・教育施設などがそろっている

- 文化・娯楽施設が近くにある

- 役所などの公共施設が近い場合、災害時のインフラ復旧が早い傾向がある

- マンション・一戸建てともに資産価値が急激に下がりづらい など

【デメリット】

- 住宅価格が高騰しているため広い土地面積・延床面積を確保しづらい

- 立地によっては空気環境が悪い・交通量が多い・治安面に不安があるなど、生活しづらいケースもある

- 狭小地が並ぶ立地の場合は、プライバシー確保などに問題を感じるケースがある など

郊外や地方に家を買うメリット・デメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

- 都会に家を買う予算で広い土地面積・延床面積を確保できる可能性がある

- 比較的静かな環境の中で暮らせるケースが多い

- 地域によっては生活コストを抑えられるケースがある など

【デメリット】

- 商業施設・医療機関・教育施設などが遠い場合は、常に移動時間が長い

- 地方によっては教育・娯楽の選択肢が少ないケースがある

- 自治体の経済状況によっては、道路整備・公共施設などの整備が不十分なケースがある など

都会or郊外や地方どちらを選ぶかは、ご家族が望むライフスタイルに応じて検討する必要があります。

ご家族間でも意見が分かれることが珍しくないため、ご予算・お子さまの教育プランなどに応じて、長期的な視点で検討することをおすすめします。

まとめ

住宅価格が年々高騰している状況について、「現状がいつまで続くのか」「住宅価格が下がる見込みはあるか」などを解説してきました。

今後、住宅価格が大きく下がると考えるのは難しい状況ですが、補助金や減税制度を活用したうえで柔軟にプランを組み立てることで、無理のない資金計画で家づくりが可能です。

ぜひご家族の一員として家づくりをサポートする施工業者を厳選し、理想の家づくりを成功させてください。

電話問合せ

電話問合せ LINE問合せ

LINE問合せ WEB問合せ

WEB問合せ